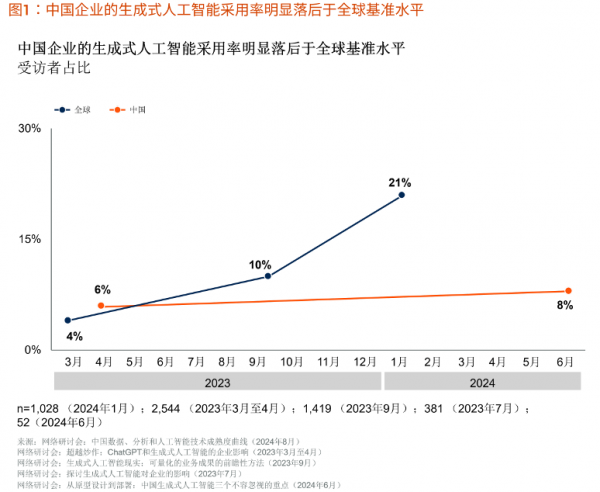

Gartner:目前仅8%的中国企业将生成式人工智能部署在生产环境中

Gartner最新调研结果显示,中国企业在采用生成式人工智能(GenAI)方面雄心勃勃,但进展缓慢,目前只有8%的中国企业将生成式人工智能部署在生产环境中。

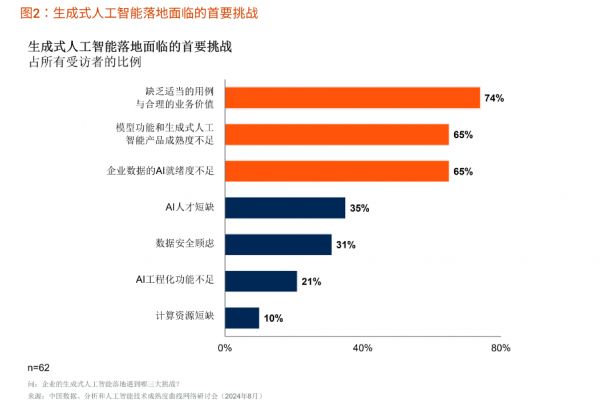

Gartner研究总监闫斌表示:“虽然小规模落地已在多种场景下出现,但大规模企业落地仍然较为少见。企业生成式人工智能的发展尚未到达关键里程碑节点。同时,缺少具有显著业务价值的用例、模型(产品)成熟度和企业数据的人工智能(AI)就绪度,是企业生成式人工智能采用面临的首要挑战。”

2024年6 月,只有8%的中国企业将生成式人工智能部署在生产环境中,较之2023年4月的 6%,仅增加了2%。这远远低于全球20%以上的企业采用率(参见图1)。

2024年8月的中国数据、分析和人工智能技术成熟度曲线网络研讨会显示,几个关键因素导致了生成式人工智能在中国落地缓慢,请参见图2。首要挑战包括价值论证、模型与产品成熟度,以及企业数据的AI就绪度。

Gartner研究总监闫斌表示:“鉴于上述挑战,一些在缺乏明确业务价值的情况下大举投资生成式人工智能的企业,可能开始失去耐心。不过,对这些企业来说,关键是要认识到,自ChatGPT发布以来,过去的竞争主要在技术供应商之间展开。现在,在围绕模型和工具的激烈竞争之后,企业之间围绕如何实现有意义的AI成果的竞争才刚刚拉开序幕。这些挑战也可成为数据和分析领导者赢得这场竞赛的关键抓手。”

好文章,需要你的鼓励

Allen AI团队推出SAGE:首个能像人类一样“想看多长就看多长“的智能视频分析系统

Allen AI研究所联合多家顶尖机构推出SAGE智能视频分析系统,首次实现类人化的"任意时长推理"能力。该系统能根据问题复杂程度灵活调整分析策略,配备六种智能工具进行协同分析,在处理10分钟以上视频时准确率提升8.2%。研究团队创建了包含1744个真实娱乐视频问题的SAGE-Bench评估平台,并采用创新的AI生成训练数据方法,为视频AI技术的实际应用开辟了新路径。

联想推出DE6600系列:更智能的存储解决方案

联想推出新一代NVMe存储解决方案DE6600系列,包含全闪存DE6600F和混合存储DE6600H两款型号。该系列产品延迟低于100微秒,支持多种连接协议,2U机架可容纳24块NVMe驱动器。容量可从367TB扩展至1.798PiB全闪存或7.741PiB混合配置,适用于AI、高性能计算、实时分析等场景,并配备双活控制器和XClarity统一管理平台。

AI视觉模型真的能看懂长篇文档吗?中科院团队首次揭开视觉文本压缩的真相

中科院团队首次系统评估了AI视觉模型在文本压缩环境下的理解能力,发现虽然AI能准确识别压缩图像中的文字,但在理解深层含义、建立关联推理方面表现不佳。研究通过VTCBench测试系统揭示了AI存在"位置偏差"等问题,为视觉文本压缩技术的改进指明方向。

数智时代,openGauss Summit 2025即将发布哪些技术创新破局

“算力+储能”深度融合:超智算发布分布式算力超级节点储能解决方案

联想推出DE6600系列:更智能的存储解决方案

创业公司如何在严格监管行业中实现生死攸关的创新

OpenAI发布GPT-5.2-Codex模型,软件工程自动化能力大幅提升

Waterfox浏览器宣布拒绝AI功能,瞄准Firefox忠实用户

TikTok美国业务出售交易将于下月完成

破局AI数据中心安全瓶颈:Fortinet联合NVIDIA引领隔离式加速新航向

智算中心进化论,科华数据如何做到“更懂”

更高负载、更快建设:2026年数据中心六大趋势

Snowflake数据库更新引发全球大规模服务中断

AI编程初创公司Lovable融资3.3亿美元,英伟达等科技巨头支持