Gartner:算力、能耗、边缘三大考验,企业如何赢在AI时代? 原创

从ChatGPT问世以来,生成式AI在几年间一直在高光中快速成长。但是在阴影中,也逐渐显现出一些问题,而这些问题反而是让企业可以赢得AI时代的先机。

“AI计算正在不断演进、AI算力问题=新机会、迎接强大的边缘AI”,这是Gartner看到的三大颠覆性变革。Gartner高级研究总监曾劭清(Evan Zeng)认为,开发AI能力的产品领导者必须提前布局,不仅要应对变革,更要把握这一新增长窗口。

AI计算正在不断演进,算力新纪元已来

训练和推理是AI的两大主要工作负载,数据显示,训练对于算力的需求在2024-2027年处于稳定上涨,增幅不大,推理对于算力的需求却在快速上升。

“推理应用的需求正持续快速增长,未来大量的AI算力消耗将主要来自推理环节。”曾劭清看到,当前在线应用的服务质量高度依赖网络架构,比如一个推理应用如果仅托管在北京,南方用户的网络延迟就会显著增加,为此必须在多个区域分布式托管,并给予每个托管点相应的推理算力支持,才能保证AI应用的实时响应和服务质量。

Gartner预计到2028年,全球推理所消耗的算力将达到训练的3倍,在中国这一比例有望进一步拉大,预计达到4:1,甚至更高。

由于市面上的基础模型大多基于Transformer架构,所以到2030年,基于Transformer的应用也将增加8倍,这对于半导体行业也会带来一系列变化。

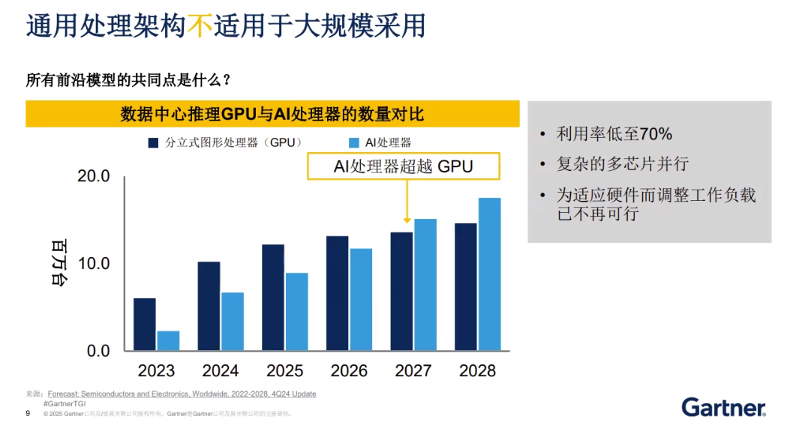

半导体行业可以分为GPU和非GPU的AI加速器两类,两种类型加速器的发展路线有所不同,前者是通用架构设计,适用于训练和推理,后者针对AI应用架构去设计AI半导体,多用于推理。所以预计到2027年,针对AI推理应用的算力需求上,AI加速器将超越GPU出货量。

Gartner预计,到2030年,数据中心扩散模型工作负载芯片的销售机会将增长25倍,达到70亿美元。

随着声音、视频、图像等多模态生成需求的激增,基于Diffusion等生成算法的专用芯片将在未来快速增长。曾劭清谈到,通用GPU架构会进一步向算法适配型算力芯片转移,中国厂商正积极切入这一赛道,预计未来中美将在这一领域展开新一轮激烈竞争。

AI算力问题=机会,AI新周期已至

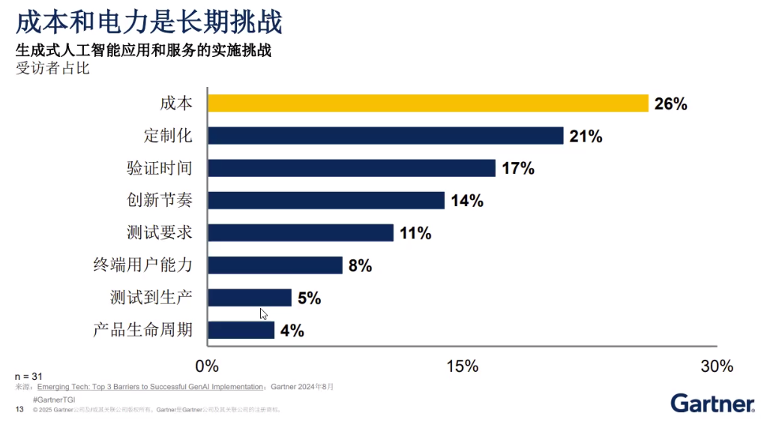

Gartner在2025年初的调研显示,60%的AI实践场景最终不能应用到实际生产场景,主要是因为准确度,AI场景的投资回报率、缺乏AI场景就绪的数据等多种因素。

不断尝试切换场景,带来的直接后果就是成本攀升,这也成为企业在落地AI过程中面临的一大挑战。另一成本挑战则来自电力,未来每投入1美元在AI服务器上,相应的电力预算就需要增加0.35美元,可见AI服务器的耗电量之高。

曾劭清举了个例子说明,目前中国乃至全球的大型IDC(互联网数据中心)基本是按5千瓦/机柜的标准设计,机柜内通常部署的是1U或2U的低功耗通用服务器。但随着AI算力需求的提升,传统配置难以支撑未来AI服务器高密度、高功耗应用场景。

预计到2027年全球AI数据中心带来的新增电力消耗将达到500兆瓦,相当于德国全国的整体耗电量,所以电力的供给会限制创新。

“软件、新架构、冷却技术和网络多层面的创新,才能减少生成式AI带来的电力消耗。”曾劭清说。

AI带来的变化是一系列相互关联的连锁反应,算力的持续提升必然伴随着电力密度的上升,电力密度的增加又直接导致整体用电量的增长,而随之而来的是发热量的上升,这又进一步推高了对制冷系统的需求。

依托基础设施监测与分析来实现动态调节就变得尤为重要,通过实时监测判断机柜是否正在进行高强度计算,如果发现用电量快速上升,及时调动制冷系统。处于闲置或低负载状态的机柜,则可以适当降低制冷输出,从而整体优化能耗结构,提升能源使用效率。

迎接强大的边缘AI,行动计划已启

随着模型的不断演进,越来越多企业意识到,参数规模并非越大,结果就越精准。

现在部分AI应用的领军企业已经开始根据不同场景,灵活选用不同参数规模的模型,以实现最优的ROI。而且小模型可以进一步部署在边缘,像“文生图”“文生视频”这类应用,通常更适合在边缘节点就近完成推理计算。

“在边缘部署,不仅能降低数据传输带来的带宽费用,还能提升服务实时性和用户体验,这也是生成式AI未来应用落地的重要趋势之一。”曾劭清说道。

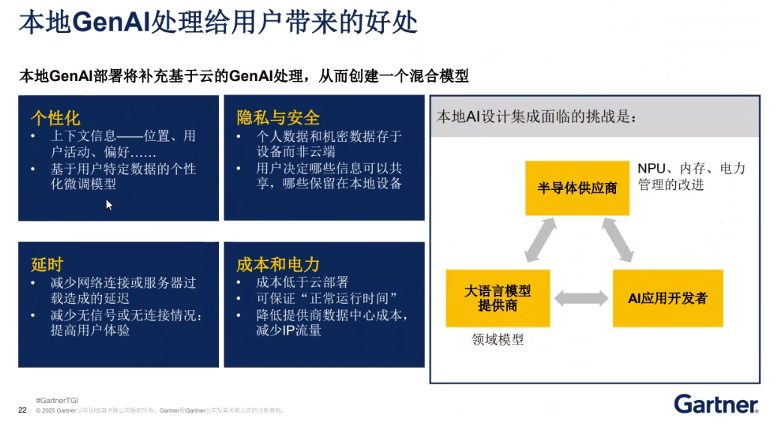

本地生成式AI处理给用户带来四大好处:

第一,个性化:将AI部署在企业数据中心、个人电脑或手机等本地环境,可以直接访问本地数据,满足个性化和上下文需求,更贴近用户个性化需求。

第二,隐私与安全:企业数据通常需要分类分级管理,敏感信息不能上传到外部大模型,要将AI智能体部署在本地,避免数据泄露风险,保障信息安全。

第三,延时:像“文生图”“文生视频”应用对实时性要求高,部署在边缘可以大幅降低网络时延,尤其适合医疗、工业等对响应速度敏感的场景。

第四,成本与电力:本地小模型功耗低、成本可控,而超大模型集中部署不仅成本高,耗电也大。合理选择模型规模和部署方式,有助于优化整体算力成本。

总而言之,针对三大趋势,AI产品领导者要制定自己的行动计划。硬件提供商:重新定位计算平台满足AI在云端边的算力需求;软件提供商:选择合适的硬件平台满足软件内嵌AI的需求;云服务提供商:部署训练和推理的算力平台满足云和边缘AI应用;数据中心提供商:规划高密度机柜,液冷设施和提升机房电力容量。

企业做AI同样需要制定清晰的战略规划,就像当年“上云”一样,如何协调各方角色将成为成败的关键。

好文章,需要你的鼓励

Allen AI团队推出SAGE:首个能像人类一样“想看多长就看多长“的智能视频分析系统

Allen AI研究所联合多家顶尖机构推出SAGE智能视频分析系统,首次实现类人化的"任意时长推理"能力。该系统能根据问题复杂程度灵活调整分析策略,配备六种智能工具进行协同分析,在处理10分钟以上视频时准确率提升8.2%。研究团队创建了包含1744个真实娱乐视频问题的SAGE-Bench评估平台,并采用创新的AI生成训练数据方法,为视频AI技术的实际应用开辟了新路径。

联想推出DE6600系列:更智能的存储解决方案

联想推出新一代NVMe存储解决方案DE6600系列,包含全闪存DE6600F和混合存储DE6600H两款型号。该系列产品延迟低于100微秒,支持多种连接协议,2U机架可容纳24块NVMe驱动器。容量可从367TB扩展至1.798PiB全闪存或7.741PiB混合配置,适用于AI、高性能计算、实时分析等场景,并配备双活控制器和XClarity统一管理平台。

AI视觉模型真的能看懂长篇文档吗?中科院团队首次揭开视觉文本压缩的真相

中科院团队首次系统评估了AI视觉模型在文本压缩环境下的理解能力,发现虽然AI能准确识别压缩图像中的文字,但在理解深层含义、建立关联推理方面表现不佳。研究通过VTCBench测试系统揭示了AI存在"位置偏差"等问题,为视觉文本压缩技术的改进指明方向。

数智时代,openGauss Summit 2025即将发布哪些技术创新破局

“算力+储能”深度融合:超智算发布分布式算力超级节点储能解决方案

联想推出DE6600系列:更智能的存储解决方案

创业公司如何在严格监管行业中实现生死攸关的创新

OpenAI发布GPT-5.2-Codex模型,软件工程自动化能力大幅提升

Waterfox浏览器宣布拒绝AI功能,瞄准Firefox忠实用户

TikTok美国业务出售交易将于下月完成

破局AI数据中心安全瓶颈:Fortinet联合NVIDIA引领隔离式加速新航向

智算中心进化论,科华数据如何做到“更懂”

更高负载、更快建设:2026年数据中心六大趋势

Snowflake数据库更新引发全球大规模服务中断

AI编程初创公司Lovable融资3.3亿美元,英伟达等科技巨头支持