Gartner:中国分析平台市场指南

中国政府和企业对数字化转型的重视,使中国的分析平台市场也开始受到前所未有的关注。到2023年,在数字化转型这一宏观大趋势和自助式分析(以及增强分析和商业智能)解决方案的共同推动下,分析平台的总体采用率将从35%上升至50%。

Gartner将分析平台定义为以下几个类别:企业报表平台、分析和商业智能平台、AI和数据科学平台、分析和商业智能(ABI)自定义应用、位置智能平台。

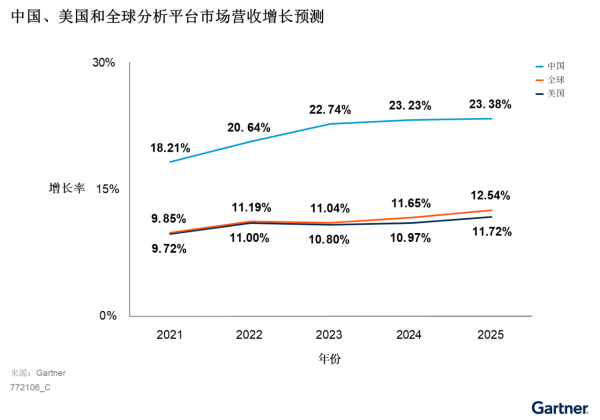

中国分析平台市场的营收将继续增长,预计到2025年将达到16亿美元。Gartner的预测显示,中国分析平台市场到2025年将增长23.38%,几乎是全球市场增长(12.54%)和美国市场增长(11.72%)预期的两倍。除了外部催化剂之外,企业机构日益增加的分析需求,以及数据收集和数据准备解决方案的成熟,使得企业数字化转型的步伐明显加快,亦推动了分析平台市场增长。

图1:中国、美国和全球分析平台市场营收增长预测

中国分析平台市场的发展与数据中台的发展相辅相成

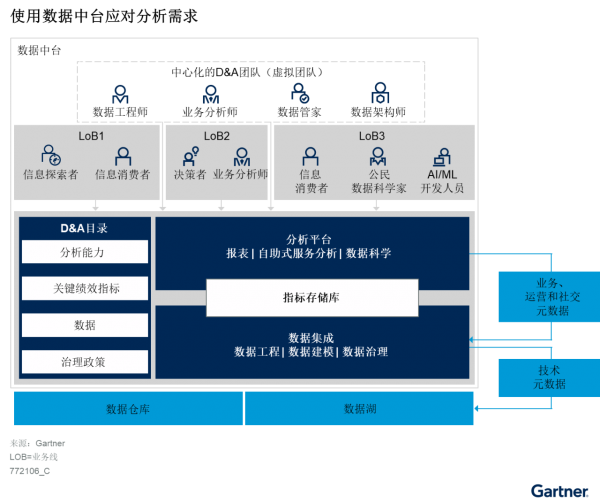

2022年Gartner首席信息官和技术高管调查显示,中国的数据和分析(D&A)领导者将BI和D&A技术作为优先增加投资的领域。数字化业务转型催生了D&A需求,而中国IT基础设施(例如5G和大数据)的发展,则为分析平台的采用提供了充分的数据基础资源。为更好地使用数据并最大化其价值,企业机构正在打造数据中台,用于集成、管理和治理数据,使数据产品化和资产化。通过数据中台,企业机构可应用统一口径的业务衡量指标、识别可复用的数据资产,并将其用于不断增加的分析需求(如图二)。

图2:使用数据中台应对分析需求

随着重心逐渐转移到业务导向型的自助分析,企业报表平台的发展势头放缓

由IT部门部署的企业报表平台在过去20年间不断发展扩张。即使到了现在,市场中的很大一部分企业机构分析类平台支出仍流向了这类平台,但其发展势头已经放缓。

传统的企业报表解决方案通常由IT部门全权规划和实施。传统分析项目的开发流程始于数据打通,之后是原型制作、测试和推广到内部使用。这一流程常因低时效性和缺乏灵活性而饱受批评。随着低代码/无代码技术以及AI/ML能力在分析平台中的普及,越来越多的企业机构开始使用由业务主导的自助式分析,为各业务领域订制情境化的洞察。不具备或缺乏相关技术能力的业务分析师和公民数据科学家可使用这些现代化的分析工具,快速实现数据的业务价值转化。

快速崛起的本土分析平台正在抢占市场

Gartner观察到,在中国分析平台市场中,本土厂商正在迅速抢占外国厂商的市场份额。以增长最快的细分市场“分析和商业智能平台”(之前称为“现代BI平台”)为例:预计到2024年,中国本土厂商的市场份额将达到79%,相当于2200万美元的营收从外国厂商转移到中国厂商。

业务用户影响力快速增长,推动分析平台的价值实现

尽管中国的分析平台市场在过去的20年间不断演进,许多企业机构也在推广分析用例和扩大业务用户群方面进行了大量尝试,但多数分析平台仍然难以维持用户群的活跃度并进一步拓展业务场景。因此,如何提高分析平台在业务侧的价值、改善数据使用方式和提升分析效率,成为推动市场发生转变的关键因素。

Gartner预计,未来将出现更多由数据驱动的不同业务单元和IT部门之间的协作。它们将共同推动实践自助式及情境化的洞察,并普及高级的分析应用和洞察。

好文章,需要你的鼓励

SanDisk重塑经典SSD品牌:WD Black和Blue正式更名为Optimus系列

西部数据闪存业务分拆后,SanDisk宣布将停用广受欢迎的WD Black和Blue品牌,推出全新的SanDisk Optimus系列NVMe产品线。WD Blue驱动器将更名为SanDisk Optimus,而高端WD Black驱动器将分别更名为Optimus GX和GX Pro。尽管品牌变更,底层硬件和供应链保持不变。然而受全球内存短缺影响,预计2026年第一季度客户端SSD价格可能上涨超过40%。

上海AI实验室研究者想出妙招:让AI像优秀学生一样高效思考,告别“想太多“毛病

上海AI实验室开发RePro训练方法,通过将AI推理过程类比为优化问题,教会AI避免过度思考。该方法通过评估推理步骤的进步幅度和稳定性,显著提升了模型在数学、科学和编程任务上的表现,准确率提升5-6个百分点,同时大幅减少无效推理,为高效AI系统发展提供新思路。

福特汽车准备在车载系统中引入AI智能助手

福特汽车在2026年消费电子展上宣布将在车辆中引入AI助手技术。该AI助手最初将在福特和林肯智能手机应用中推出,从2027年开始成为新车型的原生功能。福特希望通过AI技术实现车辆个性化体验,提供基于位置、行为和车辆能力的智能服务。同时,福特将采用软件定义车辆架构,推出自研的高性能计算中心,提升信息娱乐、驾驶辅助等功能。

MIT团队让机器人终于不再“卡顿“:一种让机器人像人一样流畅反应的突破性技术

MIT团队开发的VLASH技术首次解决了机器人动作断续、反应迟缓的根本问题。通过"未来状态感知"让机器人边执行边思考,实现了最高2.03倍的速度提升和17.4倍的反应延迟改善,成功展示了机器人打乒乓球等高难度任务,为机器人在动态环境中的应用开辟了新可能性。

智能体驱动全球创新浪潮,微软携手前沿伙伴迈进消费电子新未来

达索系统在CES 2026上展示AI驱动的医疗创新, 重塑精准、可预测与个性化医疗

Arm 发布 20 项技术预测:洞见 2026 年及未来发

美光推出全球首款面向客户端计算的 PCIe 5.0 QLC SSD

SanDisk重塑经典SSD品牌:WD Black和Blue正式更名为Optimus系列

福特汽车准备在车载系统中引入AI智能助手

ChatGPT推出健康模式:结合医疗数据提供个性化建议

福特推出AI数字助理及新一代BlueCruise自动驾驶技术

联想Legion Pro可卷曲概念机展现移动大屏游戏新体验

印度和新加坡在智能体AI采用方面超越全球同行

华硕CES 2026新品:更小巧的ProArt GoPro笔记本和升级版Zenbook Duo

n8n警告CVSS满分漏洞影响自托管和云版本

Google 在 Colab Python 平台推出免费的 Gemini 驱动数据科学助手

Gartner:IT预算下降与AI崛起,CIO要成为“数字先锋”

Gartner:中国企业弥合基础设施和运营内部云技能差距的三大举措

Gartner发布2025年及未来中国企业实现AI价值的重要预测

SAP Business Suite 重启计划引发用户关注

Anthropic 经济指数 — 企业领导者必知的 10 大 AI 工作场所趋势

TigerGraph 升级图数据库产品,实现更快部署速度和全新预配置方案

AI 数据公司主导 BestBrokers 最新独角兽企业榜单

Gartner:中国企业优化云原生投资的三大策略

Gartner:使用国产基础设施软件,避免业务中断风险