三分建设,七分运营 华为云用现代化安全运营应对数据安全风险

近日,华为网络安全治理论坛在华为全联接大会2022期间举办,论坛以“共筑安全可信,护航数字化转型”为主题,汇聚业界专家学者、行业精英等,共同探讨在行业数字化转型下,网络安全与隐私保护的应对之道与未来机遇,分享成功实践。

华为云安全服务产品总监在会上发表了《用现代化安全运营应对数据安全风险》主题演讲,深度分享了华为云在安全运营和数据安全保护方面的先进理念和优秀实践。

随着产业互联网的发展,越来越多的客户将业务迁移上云,积极寻求业务数字化转型。面对云环境更加弹性,资产配置变化频繁等新挑战,传统的数据安全方案与管理思路已无法有效应对。加上数据安全事件频发,对企业的安全运营造成很大影响。关于数据安全事件发生原因,排在前三的有凭证泄露、错误的配置和内部威胁,这些风险更容易被黑客利用。

传统的数据安全方案往往是外挂式方案,防护功能容易被黑客绕开,而且缺乏安全运营管理,而通过云上数据安全治理和数据安全运营搭建的云原生数据安全方案,则具备三个先天优势:

1.业务架构、部署架构统一,云原生安全治理无缝对接

2.具备云原生数据安全能力,实现数据全生命周期的防护

3.数据风险发现和消除同步完成,风险处置分钟级响应

华为云坚持三分建设、七分运营理念,基于云上统一架构实现数据安全治理。通过数据安全建设和安全运营,构筑云原生全栈安全服务体系,助力数据安全防护能力效能倍增。针对数据安全领域出现的新变化,特别是凭证泄露、配置错误和内部威胁等数据安全风险,华为云重磅推出安全运营2.0全新方案。

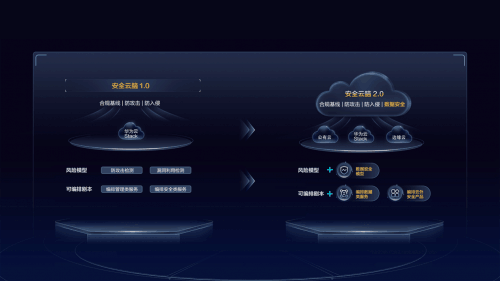

以华为云安全云脑2.0为核心,扩展数据安全运营领域

华为云安全运营2.0方案,以安全云脑为核心,结合云原生数据安全方案,采用现代化的云原生安全运营思路,发布一系列数据安全AI分析模型与事件自动化处置剧本,从防攻击,防入侵扩展到数据防泄漏,构建新一代全面感知、智能分析和高效处置的云安全运营方案。

云上统一架构实现数据安全可治理

华为云安全云脑2.0采用统一的云原生架构,与数据安全运营在云上实现架构统一,具备内生式的数据分析、加密、脱敏等数据原子化能力,实现云上业务数据全生命周期防护。

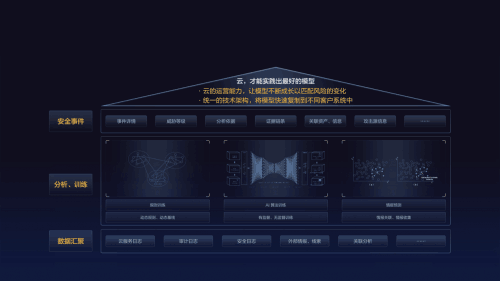

安全威胁模型,让机器产生思维,掌握智能决策,及时发现风险

安全威胁模型是一种被训练的机器思维模式,针对特定场景,系统自动完成数据汇聚、分析和报警的能力。基于云技术架构的统一和运营能力,安全云脑内的安全模型不断成长以匹配风险变化,客户能基于快速匹配的模型复用到业务系统中,实现风险发现和消除同步完成。

事件响应剧本,让顶级安全专家的经验全面落地、开花

事件剧本是一套被定义好的响应流程。针对安全事件,安全云脑运用编排技术对不同资产、防护组件实现配置动作,以达到单点危险全局响应的群防群控效果。应对海量攻击,安全云脑将专家积累的安全防御经验转化为流程,并最终形成剧本。一方面大幅提升防御效率,更重要的是,在与黑客对抗时,做到分秒必争,赢得对抗。

三分建设,七分运营,体现在业务安全运营管理的方方面面。华为云一直将自身多年的安全实践经验和技术向客户传递,做到“我”能防,客户就能防。未来,华为云安全云脑方案将基于客户场景需求,适配不断变化的安全运营业务需求,用现代化安全运营应对数据安全风险,与客户和合作伙伴共筑安全可信的云环境。

来源:至顶网CIO与CTO频道

好文章,需要你的鼓励

生成式引擎优化GEO:在线零售商的新营销手册

随着谷歌搜索和亚马逊主页在电商领域影响力下降,AI助手如ChatGPT、Claude等成为消费者新的购物入口。品牌必须掌握生成式引擎优化(GEO)技术才能保持可见性。传统SEO策略已失效,AI系统更青睐结构化、问答式的高质量内容。研究显示,来自AI助手的流量转化率比其他渠道高9倍。品牌需要基于真实客户问题创建内容,采用结构化问答格式,并建立信任度,才能在这个新的电商秩序中脱颖而出。

斯坦福大学新发现:大语言模型居然能自己学会当“翻译官“

斯坦福大学研究发现,主要用英语训练的大型语言模型竟能自发学会处理其他语言任务,无需明确教学。这种跨语言迁移能力随模型规模增大而显著提升,通过形成"通用语义空间"实现不同语言间的知识迁移。研究为降低多语言AI开发成本、支持资源稀缺语言提供了新途径,但仍面临性能不均衡、文化适应性等挑战。

数据中心电池储能系统如何抵御新兴网络威胁

2025年第一季度网络攻击激增126%,英国新法案要求数据中心强制报告网络安全事件。现代威胁已演变为同时攻击IT和OT系统,而许多数据中心的备用电源系统仍使用90年代的过时技术。电池储能系统(BESS)通过分布式架构、加密通信和自主运行能力提供网络弹性防护。BESS即服务模式将网络安全维护转移给专业提供商,同时通过需求响应和能源套利创造收益。随着全球法规要求将网络安全与能源安全相结合,数据中心需要现代化基础设施来应对日益严峻的威胁环境。

人工智能大模型推理速度大提升!阿姆斯特丹大学与Salesforce联手开发“聪明导游“技术

阿姆斯特丹大学与Salesforce合作开发的奖励引导推测解码(RSD)技术,通过让小模型处理简单任务、大模型解决复杂问题的智能分工,在保持推理准确率的同时大幅提升计算效率。该技术在数学推理等任务中表现出色,计算量最多可减少75%,为AI应用的普及和成本降低提供了重要技术支撑。

AI再走一步,会发生什么?答案在“预见2026”

CCF HPC China 2025鄂尔多斯完美谢幕,共谱超算新篇章

生成式引擎优化GEO:在线零售商的新营销手册

数据中心电池储能系统如何抵御新兴网络威胁

英特尔如何解决数据中心液冷技术的“接头难题”?

Google发布Pixel 10系列及新AI智能助手功能

Google推出Gemini for Home智能家居新战略

Salesforce推出政府专用AI智能体,或将替代部分政府工作人员

CachyOS超越Mint和MX成为DistroWatch排行榜冠军

谷歌发布Pixel 10系列主打AI手机功能

Black Hat USA 2025:企业浏览器之年

微软加速量子安全密码学算法集成进程