中核北极光1号监火机器人

北极光1号监火机器人由中国核建成员单位中核二三与普达核工测控联合研发,拥有自有知识产权和自主Al算法,是基于国际通行的安全规范与核工程安全标准要求,可对环境、物体状态与人员行为的异常实现快速响应和记录锁定,对动火作业全过程进行环境多源数据感知、物体隐患识别、人员行为监控、风险精准报警、违章实时记录的智能监火装备。产品案例精准指向建筑施工领域传统人工监火管理难点与成本痛点,为动火作业安全控制提供无人化闭环管理与多场景智能解决方案,目前已在多个重大项目落地应用。

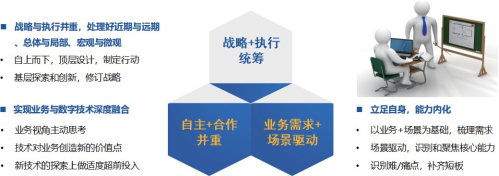

战略规划

近年来,我国数字化转型进程持续加快,数字经济对经济社会的创新引领作用愈发凸显。国家层面也在“十四五发展规划和2035年远景目标纲要”等战略指引中,为国有企业数字化转型发展指明了方向。中国核建主动对接国家数字化发展战略,积极落实中核集团数字化发展变革转型的工作部署,系统谋划数字化转型的关键路径,确保业务目标不偏移,激励一线生产场景创新优先,以"瞄准用户、对准业务、打造平台”为基本方法,通过转意识、转组织、转方法、转文化和转模式,加快打造全量全要素连接、实时在线和高度集成的用户体验平台,有效提升了数字化治理能力和水平,推动新一代信息技术赋能作用发展,助力核电工程建造转型升级。

业务模式

在核建及建筑施工现场,存在大量的焊接、打磨、切割等动火作业,在动火作业过程中经常伴随阴燃、作业火星引燃易燃物等安全风险,如果不及时处理,极易引发火灾,对现场人员的生命财产安全造成巨大威胁和不可估量的经济损失。因此,针对传统人工监测对于风险感知能力和防范化解风险能力较弱,且易受人因影响大的管理痛点,通过新技术手段的研究应用,具有极其重要的意义。

技术架构

根据国家安全规范与核工程安全标准要求,明确动火作业过程中的危险因素及安全管控措施。以自主Al算法为核心,搭建动火作业场景算法模型,对作业过程中环境与物的异常状态,人员的异常行为,实现智能感知、及时预警和记录锁定。搭建动火安全智能态势感知数据平台,重塑传统线下业务流程,实现动火全流程数字化管理。同时可将数据共享至企业数据中台,为动火作业安全控制提供无人化闭环管理与多场景解决方案。

转型成效

(一)企业价值

1、业务创新

实现业务流程全闭环、数字化管理;完善”事前-事中-事后“机制;多终端协同公司安全指挥中心工作。

2、风险控制

多种动火环境和作业类型实时动态监控;分级报警、多端声光告警协同纠正和制止违章行为;异常情况智能感知自动锁定记录,永久保存可追溯。

3、降本增效

自主搭建动火作业场景算法模型,线下流程转为线上;大幅减少核电工程专职安全和监护人员投入,以国产核电堆型华龙一号2台机组建造为例,仅核岛安装施工单位监火员保守估计总人力投入数约为17386.7人·月,总体费用约为8000万元,应用监火机器人可减少近 4000万成本;终端产品可直接进行产品化推广。

(二)社会价值

利用智慧化、无感数据采集,通过Al人工智能替代人工,搭建数字化平台,实时跟踪重大安全设备、重要安全区域、重点安全行为,提升风险感知能力,实现安全生产全要素、全过程、全周期管控,并具备向民用建造领域降维推广能力。

1、为业务流程加速赋能

将传统线下纸质等信息介质流转改为线上,加速业务信息化运行,增强员工业务能力,减少人员工时浪费,持续推进“自动化减人、智能化无人”产业能力转型升级。

2、为本质安全管控赋能

以“本质安全”出发,信息化与智能化技术赋能贯穿于“人、机、料、环、法”各环节,实现提升安全生产多级管控能力;动火历史数据价值挖掘,增强风险防范化解能力的提升。

3、为安全决策平台赋能

生产数据进行统一接入、标准化集成和实时监测,实现动态感知的全要素管理,助力企业提升安全智能决策能力。

来源:至顶网CIO与CTO频道

好文章,需要你的鼓励

埃森哲投资Profitmind,押注AI智能体变革零售业

埃森哲投资AI零售平台Profitmind,该平台通过智能代理自动化定价决策、库存管理和规划。研究显示AI驱动了2025年假日购物季20%的消费,约2620亿美元。部署AI代理的企业假日销售同比增长6.2%,而未部署的仅增长3.9%。Profitmind实时监控竞争对手价格和营销策略,并可创建生成式引擎优化产品文案。

上海AI实验室让机器人“睁眼看世界“:用视觉身份提示技术让机械臂学会多角度观察

上海AI实验室联合团队开发RoboVIP系统,通过视觉身份提示技术解决机器人训练数据稀缺问题。该系统能生成多视角、时间连贯的机器人操作视频,利用夹爪状态信号精确识别交互物体,构建百万级视觉身份数据库。实验显示,RoboVIP显著提升机器人在复杂环境中的操作成功率,为机器人智能化发展提供重要技术突破。

CES 2026:日立与英伟达、谷歌云、Nozomi Networks达成合作协议

日立公司在CES 2026技术展上宣布了重新定义人工智能未来的"里程碑式"战略,将AI直接应用于关键物理基础设施。该公司与英伟达、谷歌云建立重要合作伙伴关系,并扩展其数字资产管理平台HMAX,旨在将AI引入社会基础设施,变革能源、交通和工业基础设施领域。日立强调其独特地位,能够将AI集成到直接影响社会的系统中,解决可持续发展、安全和效率方面的紧迫挑战。

英伟达团队突破AI训练瓶颈:让机器人同时学会多种技能不再“顾此失彼“

英伟达研究团队提出GDPO方法,解决AI多目标训练中的"奖励信号坍缩"问题。该方法通过分别评估各技能再综合考量,避免了传统GRPO方法简单相加导致的信息丢失。在工具调用、数学推理、代码编程三大场景测试中,GDPO均显著优于传统方法,准确率提升最高达6.3%,且训练过程更稳定。该技术已开源并支持主流AI框架。