NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(29): DeepStream 目标追踪功能

在计算机视觉的应用中,“识别”只是一个相当入门的技术,相信很多人在执行深度学习推理应用中,经常产生的质疑就是“识别出的类别,有什么用途呢”?

确认每一帧图像中有多少个我们想要识别的种类,以及他们在图像中的位置,只是整个应用的第一步而已,如果缺乏“目标追踪(tracking)”的能力,就很难提供视频分析的基础功能。

在标准 OpenCV 体系里有 8 种主流的目标追踪算法,有兴趣的可以在网上搜索并自行研究。

算法的基本逻辑就是需要对视频的相邻帧进行“类别”与“位置”的比对,因此这部分的计算还是相当消耗计算资源的,也就是当视频分析软件“开启”目标追踪功能时,其识别性能必定有所下降,大家必须先有这样的认知。

DeepStream 的定位就是针对“视频分析”的应用,因此“目标追踪”是其最基本的功能之一。

在前面使用的 myNano.txt 配置文件中,只需要调整一个设定值就能开启或关闭这个追踪功能,非常简单。

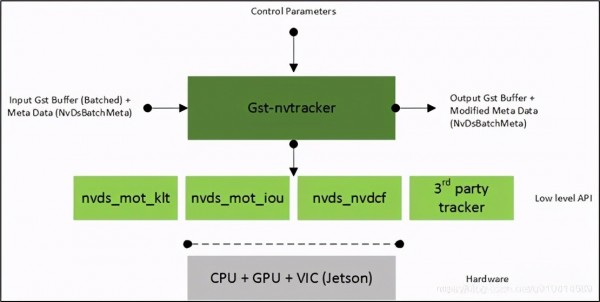

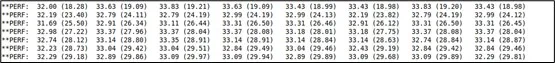

DeepStream 支持 IOU、KLT 与 NVDCF 三种目标追踪算法(如下图),其中 IOU 的性能最好,在 Jetson Nano 2GB 上的总体大约能到 200FPS;NVDCF 的精确度最高,但目前性能大约只能到 56FPS;KLT 算法目前在性能与精确度的平衡比较好,总体性也能到 160FPS,因此通常都选择 KLT 追踪器做演示。

算法的细节不多做解释,请自行寻找相关技术文件学习,这里就直接进入实验的过程。还是以前一篇文章中的 myNano.txt 配置文件为主,如果不知道的话,就用 source8_1080p_dec_infer-resnet_tracker_tiled_display_fp16_nano.txt 复制一份出来就可以,透过修改里面的参数,让大家体验一下 DeepStream 目标追踪的功能。

01

目标追踪功能的开关

在 myNano.txt 最下方,可以看到[tracker]的设定组,下面有个“enable=1”的参数,就是目标追踪的功能。

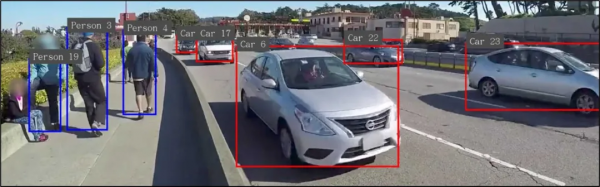

现在先执行一次启动追踪功能,如下图可以看到每个识别出的物件除了类别、标框之外,旁边还有个编号,这个编号会一直跟着该物件,这样就形成“追踪”的功能。

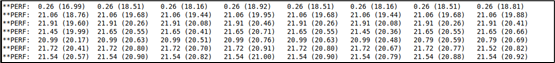

此时的识别性能如下图,总性能(8 个数字相加)大约 160FPS。

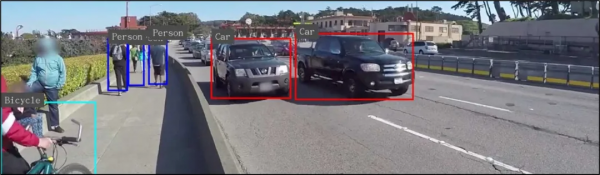

如果将[trakcer]下面改成“enable=0”,再执行看看结果如何?下图中能识别出物件的类别与标框位置,但是已经没有编号。

关闭追踪功能之后的识别性能如下图,总识别性能可以达到 250FPS 左右。

02

切换追踪器

前面说过,目前 DeepStream 5.0 支持三种追踪器,那么要如何选择呢?同样在[tracker]参数组下方,有这样的三行参数:

|

#ll-lib-file=/opt/nvidia/deepstream/deepstream-5.0/lib/libnvds_mot_iou.so #ll-lib-file=/opt/nvidia/deepstream/deepstream-5.0/lib/libnvds_nvdcf.so ll-lib-file=/opt/nvidia/deepstream/deepstream-5.0/lib/libnvds_mot_klt.so |

前面加上“#”号的就是处于关闭的状况,请先将[tracker]切回“enable=1”的开启状态,接下来请自行加减“#”的位置以切换追踪器的选择,分别测试这三个追踪器的不同之处,包括识别性能与追踪能力。

这部分必须直接在视频中体验,因此就不截屏显示。测试结果可以感受到 IOU 追踪器的性能最好,可达到 200FPS 左右,但是同一物件的编号并不是太稳定,而 NVDCF 追踪器的编号最为稳定,但性能大概只有 IOU 的 1/4,最多只能承受 2 路视频的实时分析。

KLT 算法总体性能可达到 160FPS,可以支持到8路以内的实时识别,追踪能力也比 IOU 好不少,不过这个算法对 CPU 的占用率比较高,是这个算法的主要缺点。该如何选择需要看实际的场景与计算设备的资源而定。

03

获取追踪数据

前面打开目标追踪功能的目的,并不只是为了在显示器上看看而已,而是用这些数据做更有价值的应用,而这些数据要从什么地方得到呢?通常都需要透过 Python 或 C++从 DeepStream 提供的接口去获取。

这里提供一个无需了解 DeepStream 接口就能获取目标追踪数据的方法,只要我们在 myNano.txt 里面的[application]参数组,添加一条“kitti-track-output-dir=<PATH>”的路径指向就可以,这里假设要将数据存入“/home/nvidia/track”路径下,在 myNano.txt 里添加一行参数即可:

|

[application] 。。。 。。。 kitti-track-output-dir=/home/nvidia/track |

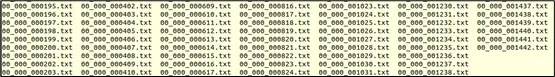

执行“deepstream -c myNano.txt”之后,就可以看到/home/nvidia/track目录下产生非常多的文件,如下截屏:

每个文件存放“一帧”的目标追踪结果,例如我们测试的 sample_1080p_h264.mp4 视频有 48 秒,每秒有 30 帧图像,就会生成 1440 个文件。

前面 6 位数“00_000”代表视频源的编号,从“0”开始,如果有 4 路视频源就会有“00_000”~“00_003”的编号,后面 6 位则是流水号,例如这个测试视频就会生成“000000.txt”~“001440.txt”,由这两部分组合而成文件名。

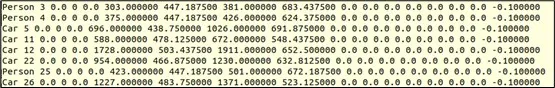

最后看一下文件的内容,如下所示:

这是 KITTI 格式的数据,第一栏位是该物件的类别,第二栏是该物件的“追踪编号”,后面数据所代表的意义,请自行参考 KITTI 的格式定义。

现在我们就可以依序读入这些追踪文件,或者将这些文件回传给控制中心,进行文件解析与信息提取,这样是不是很方便?相信这些内容对于开发会很有帮助。

来源:至顶网CIO与CTO频道

好文章,需要你的鼓励

奥运级别的努力:首席信息官为2026年AI颠覆做准备

AI颠覆预计将在2026年持续,推动企业适应不断演进的技术并扩大规模。国际奥委会、Moderna和Sportradar的领导者在纽约路透社峰会上分享了他们的AI策略。讨论焦点包括自建AI与购买第三方资源的选择,AI在内部流程优化和外部产品开发中的应用,以及小型模型在日常应用中的潜力。专家建议,企业应将AI建设融入企业文化,以创新而非成本节约为驱动力。

字节跳动发布GAR:让AI能像人类一样精准理解图像任何区域的突破性技术

字节跳动等机构联合发布GAR技术,让AI能同时理解图像的全局和局部信息,实现对多个区域间复杂关系的准确分析。该技术通过RoI对齐特征重放方法,在保持全局视野的同时提取精确细节,在多项测试中表现出色,甚至在某些指标上超越了体积更大的模型,为AI视觉理解能力带来重要突破。

Spotify推出AI播放列表功能让用户掌控推荐算法

Spotify在新西兰测试推出AI提示播放列表功能,用户可通过文字描述需求让AI根据指令和听歌历史生成个性化播放列表。该功能允许用户设置定期刷新,相当于创建可控制算法的每周发现播放列表。这是Spotify赋予用户更多控制权努力的一部分,此前其AI DJ功能也增加了语音提示选项,反映了各平台让用户更好控制算法推荐的趋势。

Inclusion AI推出万亿参数思维模型Ring-1T:首个开源的超大规模推理引擎如何重塑AI思考边界

Inclusion AI团队推出首个开源万亿参数思维模型Ring-1T,通过IcePop、C3PO++和ASystem三项核心技术突破,解决了超大规模强化学习训练的稳定性和效率难题。该模型在AIME-2025获得93.4分,IMO-2025达到银牌水平,CodeForces获得2088分,展现出卓越的数学推理和编程能力,为AI推理能力发展树立了新的里程碑。

为全天候绿电而生,海辰储能发布全球首个原生8小时长时储能解决方案

为AI+而生,海辰储能发布全球首款锂钠协同AIDC全时长储能解决方案

长时储能开启智慧未来:海辰储能生态日全球首发三大新品

Arm 借助融合型 AI 数据中心,重塑计算格局

奥运级别的努力:首席信息官为2026年AI颠覆做准备

Spotify推出AI播放列表功能让用户掌控推荐算法

Adobe押注生成式AI获得回报,年度营收创历史新高

OpenAI与迪士尼达成十亿美元合作协议,米老鼠和漫威角色进入Sora

甲骨文150亿美元数据中心投资导致股价下跌

Spoor鸟类监测AI软件需求飞速增长

制药行业AI数据质量危机:垃圾进垃圾出的隐患

Harness获得2.4亿美元融资,估值达55亿美元,专注自动化AI编码后的开发流程